「初任給が高い=お得」なのか?

就職活動では企業の初任給(新卒の基本給)がどうしても気になります。最近では大手企業が相次いで初任給を引き上げ、「〇〇社が初任給○万円に!」というニュースも目立ちます。

一見すると高い初任給は魅力的ですが、本当にそれだけで「お得な就職先」と言えるのでしょうか? 日本の賃金全体の動きや物価上昇を踏まえると、「名目の金額が高くても実質的な価値はどうなのか」を考える必要があります。本記事では、過去10〜20年の日本の初任給の推移と実質賃金、物価・生活コストの動向をデータや専門家のコメントから分析し、若者にとっての給与の実質的な生活レベルでの価値を考察します。最後に、将来のキャリア形成や就職先選びで初任給をどう捉えるべきかの示唆も紹介します。

日本の初任給:過去20年の名目額の推移

まず、日本の大卒・高卒の初任給がこの20年ほどでどう変化してきたかを見てみましょう。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、大卒新入社員の月給は2000年前後で平均約19~20万円程度でしたが、その後大きな上昇はなく、2010年代後半でもおおよそ20~22万円前後にとどまっています。高卒初任給も同様に、2000年代は16万円台後半でほぼ横ばいで、近年ようやく18万円程度に達した状況です。

つまり名目上の初任給は長期にわたりほぼ停滞しており、1990年代から大きく頭打ちになっていることがわかります。

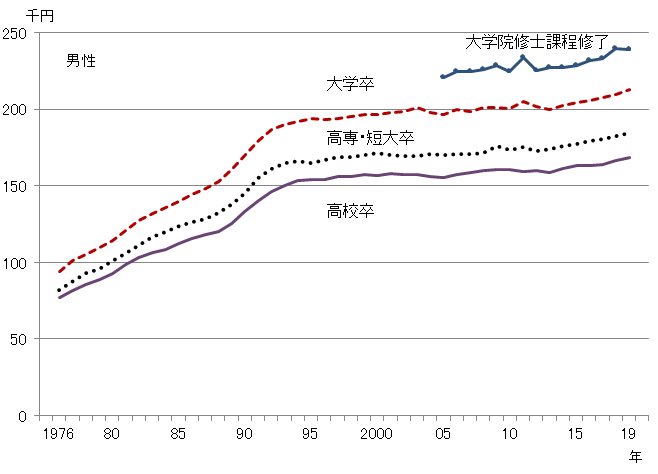

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0404.html

赤の破線が大卒で、1990年代以降およそ20万円前後で推移し大きな上昇が見られません。一方、紫の線の高卒は12~15万円台から緩やかに増えたものの依然低水準です。(出典:厚労省「賃金構造基本統計調査」)

こうした停滞状態に変化が見られたのはごく最近です。2022~2025年にかけて、多くの企業が人材確保や物価高対応のために初任給を引き上げました。例えばバンダイは2022年、新卒初任給をそれまでの22万4,000円から29万円(約30%増)に大幅アップしました。

他にも旭酒造(山口県の酒造メーカー)が大卒初任給を一気に9万円増の30万円にするなど、大企業のみならず中小企業にも初任給アップの動きが広がっています。

その結果、主要上場企業の2022年度大卒初任給平均は約21.7万円(院卒修士は約23.4万円)となり、2023年度も大学卒で22万円前後、高校卒で18万円前後へと水準が押し上げられました。

このように名目上は「過去最高額」の初任給が提示されるケースが増えています。しかし重要なのは、その金額の本当の価値を見極めることです。

実質賃金の停滞:給料は増えていない?

初任給に限らず、日本の給与は長期停滞が指摘されています。事実、過去30年ほど日本の平均賃金は横ばいで、同期間に欧米諸国が賃金水準を1.5~2.5倍に伸ばしたのとは対照的だと報じられています

OECDの国際比較でも、日本の実質賃金(物価変動を考慮した賃金)は1995年を100とすると2023年時点で96程度と微減しており、この数十年でほとんど成長していません。

厚労省など政府統計を見ても、日本の実質賃金は1990年代後半をピークに下落傾向で、現在は1990年頃の約88%の水準という試算もあります。要するに、給料の「買えるものの量」は昔より減っているのです。

足元の状況も楽観できません。近年は物価上昇に対して賃金の伸びが追いつかず、実質賃金はマイナス傾向が続いています。厚労省が発表した2024年の実質賃金は前年比0.2%減で、3年連続のマイナスとなりました

賃上げ交渉(春闘)などで名目賃金は上がっても、物価高のスピードに及ばないため、実質的には働き手の購買力が毎年目減りしている状況です

特に2022~2023年はエネルギー価格や輸入物価の上昇で消費者物価指数(CPI)が急伸し、それに見合うだけの昇給が得られないケースが多くなりました。その結果、「日本の労働者は30年間賃金が上がっていない」といった厳しい指摘も海外メディアで報じられるほどです(※CNN報道など)

もっとも一部では明るい材料もあります。人手不足が深刻化した2010年代後半以降、若年層(20代)の所定内給与はゆるやかながら実質ベースで増加傾向にあるとの分析があります

男女とも20代の実質賃金水準は以前より上向いており、企業の若手採用競争や女性の活躍推進が背景にあるようです。しかし、だからと言って「若者の生活が楽になった」わけではありません。その理由の一つが、税金や社会保険料負担の増加です。賃金が上がっても手取り収入が伸び悩めば消費に回せるお金は増えません。実際、この25年ほどで税・社会保険料のいわゆる国民負担率が上昇し、可処分所得の伸びを抑えているため、「若年層も経済的な苦しさを感じる状況が続いている」と指摘されています

つまり、実質賃金がわずかに改善しても、手取りで生活水準を上げにくい構造があるのです。

物価・生活コストの上昇と初任給の価値

日本は長らく物価停滞あるいはデフレの時代が続きましたが、近年は緩やかなインフレ局面に入っています。特に2022年以降、消費者物価指数(CPI)の上昇率は2~4%程度と、1980年代以来の高さを記録しました。

物価上昇は生活コストの負担増を意味します。賃金が増えても物価がそれ以上に上がれば実質的な購買力は落ちてしまいます。

身近な例でいうと、食料品価格の上昇が家計を直撃しています。総務省の家計調査によれば、2024年(二人以上世帯)のエンゲル係数(消費支出に占める食費の割合)は28.3%に達し、1981年(28.8%)以来43年ぶりの高水準となりました

これは食費の負担が相対的に大きくなっていることを示しており、まさに「生活必需品の値上がりが消費を圧迫している」状態です。また、ある調査では18~34歳の若年層に「インフレの影響が最も大きい支出項目」を尋ねたところ、54%もの人が食費と回答し、次いで住居費(22%)が挙げられました

収入が低めの若者世代ほど食費や家賃など生活必需コストの占める割合が高いため、物価高の「被害」を強く感じやすいというわけです。

住居費(家賃)の負担も看過できません。とりわけ都市部では賃貸住宅の家賃上昇が続いており、例えば東京23区の単身者向け平均家賃は2024年末時点で月10万3,914円と過去最高を更新しました

新卒で東京勤務となれば、手取りの中から毎月この家賃を支払うケースも多く、「給料の半分近くが家賃に消える」という若者も少なくありません。新型コロナ下では一時的に都心家賃が緩んだものの、2022年以降は再び上昇傾向が顕著で、物件によっては1年で数万円規模の値上がりも見られています。

このように生活コスト全般がじわじわと上がる中で、初任給のわずかな増額はすぐ埋没してしまう可能性があります。

まとめると、名目上の初任給が多少上がっても、物価高・生活コスト増・手取りの目減りによって、若者の実質的な生活水準は必ずしも向上していないのが現状です。「初任給◯万円」という数字の印象だけでなく、「それで何がどれだけ買えるのか」「生活にどれほどゆとりが出るのか」という観点で捉えることが重要になってきます。

将来のキャリアと初任給:若者へのアドバイス

では、就活生や若手社会人は初任給をどう位置付け、企業選びやキャリア形成を考えればいいのでしょうか? 専門家や人事の視点からは、初任給の金額だけに目を奪われるべきではないという意見が一致しています。人事ジャーナリストの溝上憲文氏は「初任給アップは必ずしも手放しで喜べるものではない」と指摘し、高い初任給を提示された場合はその企業の賃金制度の仕組みをよくチェックすべきだと述べています

入り口の初任給額だけでは本当の待遇は分からず、30代以降の賃金カーブや生涯年収がどうなっているかを見極める必要があるといいます

例えば初任給は高いが昇給幅が小さい会社では、将来的に同業他社より年収が見劣りする可能性もあります。逆に初任給は平均的でも毎年しっかり昇給し賞与(ボーナス)も厚い会社であれば、生涯賃金で大きな差がつくでしょう。

また、「初任給だけでなくキャリアプランや成長機会も考慮すること」や「昇給やキャリアパスなど長期的視点を持つこと」も重要です。企業の将来性や財務状況、働き方(労働時間や福利厚生)といった総合的な条件も踏まえ、自分に合った職場を選ぶべきでしょう。

高い初任給は確かに魅力的ですが、たとえば転勤の有無や自身の価値観との合致なども含めて長い目で検討することが大切です。短期的なお金の額面より、数年後の自分がその会社でどう成長し、どのような待遇を得ているかをイメージしてみてください。

ポイントまとめ:初任給を判断材料にする際は、以下の点に注意しましょう。

- 昇給率や将来の年収カーブ:過去の実績や業界水準から、その会社でどれくらい昇給しそうかを調べる(例:30歳時点の平均給与など)。

- 賞与・各種手当:年間の賞与(ボーナス)や住宅手当など初任給以外の給与要素も含めた総収入で比較する。

- 福利厚生とコスト:社宅制度や住宅補助が充実しているなら家賃負担が軽減され実質収入が増える。同様に社員食堂や通勤補助などもトータルで考慮。

- 企業の成長性と安定性:給与は将来会社が成長すれば上がる可能性が高い。逆に業績不振になれば昇給や賞与カットもあり得る。業界動向や財務体質もチェックする。

- 自分のキャリア目標との合致:初任給よりも、その会社で身につくスキルやキャリアの方向性が自分の将来像にマッチしているかを重視する。長期的に見れば、スキルアップして転職市場で評価が高まれば結果的に収入も増えるため。

おわりに:数字の裏にある「価値」を見る目を養おう

「初任給が高い会社に入れば勝ち組!」という単純な話ではないことがお分かりいただけたでしょうか。日本では初任給を含む賃金の名目額が少し上がっても、実質賃金や生活コストの面で見ると、その価値は昔ほど大きくありません。高い初任給をもらっても物価高の時代では生活水準がそれほど上がらない…そんな現実もデータは示しています。

だからこそ、就活生・若手社会人の皆さんには「お金の額面の意味」を正しく捉えてほしいと思います。初任給○万円という数字の裏にあるもの──それが将来も続くのか、5年後10年後にどう変わるのか、そして自分の生活やキャリアにとってどんな意味を持つのか──を考える習慣を持ちましょう。給与は大切な要素ですが、それだけにとらわれず長期的な視点でキャリアを築くことが、結果的には「豊かな生活」への近道になるはずです。

コメント