2025年4月7日朝、東京株式市場で日経平均株価が急落しました。週明けの売り注文が先行し、株価指数の下落率は一時3%を超え、日経平均は約1年半ぶりに3万1000円の大台を割り込みました。

下げ幅は一時2800円を超える場面もあり、マーケットには世界景気の先行き不安が広がっています。この株価急落というニュースは投資家だけでなく、一般の働く人々にも無関係ではありません。私たちの雇用や働き方、そしてキャリア意識にどのような影響を及ぼすのでしょうか。本記事では、この問題を行動経済学の視点から考察します。経済ショックに対する人々の心理と行動変容を読み解きながら、「雇用不安」「副業・転職意識の高まり」「リスキリング志向」「働き方の見直し」といった多角的な側面について解説します。

ショックが人々の心理に与える影響~行動経済学の視点

株価の暴落など予期せぬ経済ショックは、人々の心理に大きな不安をもたらします。行動経済学の研究によれば、不安や恐怖といったネガティブな感情は、リスク評価を悲観的に傾ける傾向を強めることが示されています

つまり、将来へのリスクを過大に見積もってしまい、「このままでは損をしてしまうのでは」という思いが強くなるのです。また、ノーベル賞受賞理論のプロスペクト理論が示すように、人間には損失回避の傾向があり、同じ価値の利益より損失の方を強く嫌がる性質があります。実際、「何かを失う悲しみは、それと同じものを得る喜びの2倍にも達する」と言われています

株価急落という出来事は、自分の資産や将来の収入が目減りする「損失」の可能性を感じさせ、心理的ショックとなります。

このような将来不安が高まると、人々の行動にも変化が現れます。行動経済学者の大竹文雄氏は、雇用や収入への不安が人々に予備的な行動を取らせることを指摘しています。

例えば「万一に備えて貯蓄を増やし、消費を控える」といった行動は、不況期によく見られるものです。同様に、職場やキャリアにおいても、「将来への備え」や「損失(失業や収入減)を避けたい」という心理が働き、行動パターンが変わってきます。それでは、具体的にどんな変化が起きるのか、次のセクションから見ていきましょう。

雇用不安の高まりと安全志向の強化

株価急落は景気後退や企業業績悪化への懸念につながり、一般の労働者にも雇用不安を引き起こします。自分の勤める会社の先行きが不透明になれば、「このまま職を失うかもしれない」という不安が頭をよぎるでしょう。1990年代の日本の不況期やリーマンショック後にも失業率が上昇し、人々の間で雇用不安が深刻化したと報告されています。

雇用不安が高まると、人々は現状で得ている安定収入を失うことを極度に恐れるようになります(損失回避の心理)。その結果、安定志向が強まり、リスクの高い選択を避けようとする傾向が出てきます。

具体的には、会社へのしがみつきが起きやすくなります。行動経済学の観点では、これは現状維持バイアスとも言えます。たとえ不満があっても、「転職して失敗するより今の仕事で我慢した方がマシだ」という考えが働き、今の職にとどまろうとする人が増えるのです。企業側も、人件費削減のために賞与カットや配置転換などを行うかもしれませんが、従業員は「職を失うよりは…」とそれらを受け入れて踏みとどまるケースが増えるでしょう。実際、2008年のリーマン・ショックの際には、多くの企業が賃金カットに踏み切ったものの、雇用維持のためにワークシェアリングや副業容認などを行い、従業員も何とか雇用にしがみついたという事例があります。

もっとも、雇用不安が高まりすぎると、働く人のメンタルヘルスや意欲に悪影響が出る点には注意が必要です。不安を煽られた従業員はストレスを抱え、生産性が下がるという研究もあります

企業や社会としては、必要以上に悲観的な見方をしないよう冷静さを保ち、雇用の安定策を講じることが求められます。

副業・転職への関心の高まり~「収入源の分散」という行動

一方で、損失回避の心理が働くからといって、人々がただ現状にしがみつくだけとも限りません。収入源を一つに頼るリスクを痛感し、副業や転職への関心が高まるのも、経済ショック後によく見られる現象です。大きな不況に見舞われたとき、日本の製造業では「生活防衛」のため従来禁止されていた副業を解禁した企業もありました。

これは、収入減少リスクに備えて収入源を増やす動きと言えます。また近年では政府の働き方改革もあり、副業を容認する企業が増えていますが、その背景にはコロナ禍などの影響で副業への関心が一層高まったことが指摘されています

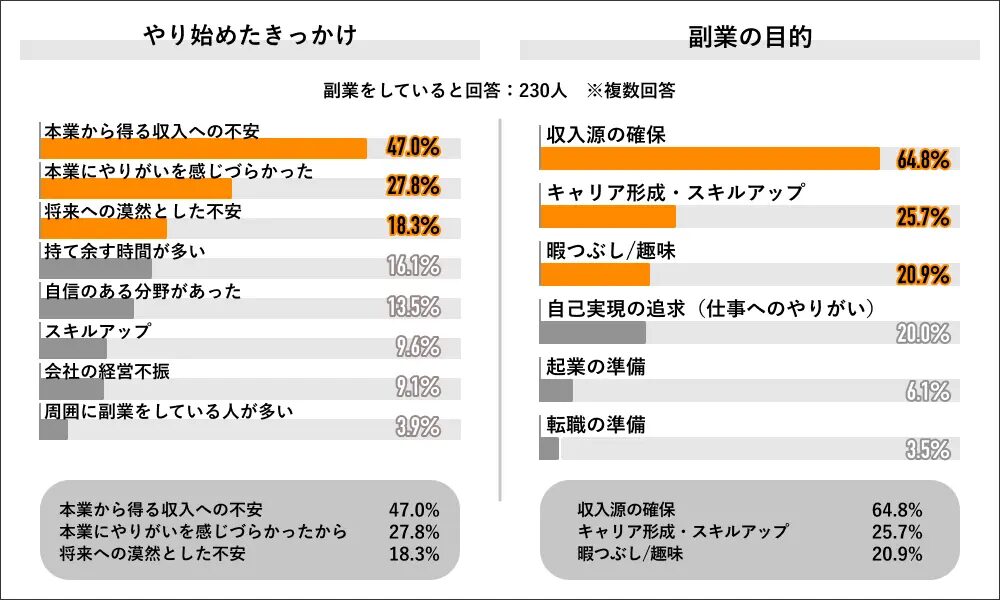

実際、2023年に日本で行われた副業に関する調査でも、多くの人が「本業収入への不安」を副業を始めたきっかけに挙げています

副業経験者へのアンケートでは、47%もの人が「本業から得る収入に不安を感じた」ことを副業開始の動機に挙げ、次いで「本業にやりがいを感じづらかった」(28%)、「将来への漠然とした不安」(18%)が続きました。

そして副業の目的では「収入源の確保」が最も多く、約65%にのぼっています

株価急落のようなニュースに触れ「このまま景気が悪くなったら給料が減るかも…」と思えば、誰しも副収入の必要性を考えずにはいられないでしょう。損失回避の心理は、副業という形でリスク分散策をとらせるわけです。

また、今の会社に見切りをつけて転職を考える人も出てきます。不況期には求人も減るため転職行動自体は活発になりにくいものの、「もっと安定した業界へ移りたい」「将来有望な分野にキャリアチェンジしたい」という転職意向自体は高まる可能性があります。実際、近年の若手の間では景気への不安から「安定志向で公務員や大企業を志望する」動きがある一方、「会社の将来より自分の市場価値を高めよう」と転職に前向きな層も見られます。

行動経済学的に見ると、人々は一方では損失を恐れて現状維持を選びつつ、他方では将来の損失を減らすための積極策として転職・副業に踏み出すという、相反する動きを同時に見せるわけです。

リスキリング志向と「備えとしての学び」

経済が不安定になると、「このままでは通用しなくなるかも」という危機感からリスキリング(学び直し)への意欲が高まることも考えられます。将来の雇用環境が読めない中、自分の市場価値を上げておこうとする動きです。特にデジタル化が進む現代では、景気に左右されにくいスキルを身につけたいと考える人も多いでしょう。

海外の例を見ても、経済的な不確実性が高まる局面では職業訓練や高等教育への入学者が増える傾向が報告されています。

米国では景気後退期にコミュニティ・カレッジ(地域の短大)への入学が増える現象が知られており、専門家は「雇用不安が高まると、人々はスキル習得に活路を見出そうとする」ことを指摘しています

日本でも、バブル崩壊後やリーマンショック後には企業の研修費用が削減される一方で、個人で資格取得やスクール通いに励む例が見られました。また近年は政府が社会人のリカレント教育(学び直し)を支援する制度を拡充する動きもあり不安定な時代に備えて「学び続ける」姿勢が重視されています。

行動経済学的に見ると、将来の損失への不安は現在の行動の割引率(今やる価値)を変化させます。普段は「勉強なんていつでもできる」と後回しにしがちな人も、大きなショックを経験すると「今やっておかないと将来もっと損をするかも」と感じ、今すぐ行動する動機づけになります。これを機にオンライン講座に登録したり、資格の勉強を始めたりする人が増えるかもしれません。いわば「備えあれば憂いなし」とばかりに、自分への投資としてのリスキリングに目を向けるのです。

働き方の見直しと行動変容

最後に、今回の株価急落のようなショックは、人々に自分の働き方そのものを見直すきっかけを与える可能性があります。日頃はあまり意識しなくても、経済危機に直面すると「このままの働き方で大丈夫だろうか」と立ち止まって考えるようになります。行動経済学では、人は基本的に現状維持を好み変化を避ける傾向がありますが、大きな環境の変化に直面するとその固定観念が揺さぶられ、新たな選択肢を模索し始めます。

例えば、長時間労働や会社への過度なコミットメントを見直す人も出てくるでしょう。「会社に尽くしても業績悪化で報われないかもしれない。それなら自分と家族の生活を大事にしよう」と、ワークライフバランスを重視する方向に意識がシフトするかもしれません。また、これまで副業禁止だった企業が副業解禁に踏み切ることで、社員が会社以外のコミュニティや仕事に関わり、結果的に視野が広がるというプラスの効果も期待できます。実際、コロナ禍を経た近年、「パラレルキャリア」や「複業」といった言葉が注目されていますが、不安定な世の中で複数の役割を持つことが一種の保険になるという考え方が広まりつつあります。

さらに、リモートワークやフリーランスといった多様な働き方への関心も高まるでしょう。経済ショックで組織への信頼が揺らぐと、「組織に頼らず自律的に働きたい」という独立志向も一部で強まります。もちろん全員が起業家マインドになるわけではありませんが、「会社に依存しないで生きるには?」と考えること自体が、人々にスキルアップやネットワーク作りなど前向きな行動を促す面もあります。

まとめ:不安を力に変えるには

日経平均の急落というニュースは、多くの働く人々にとって他人事ではなく、自身のキャリアを見つめ直す契機となりえます。行動経済学の視点から見れば、こうしたショックは人間の非合理な心理をあぶり出します。私たちは損失を極度に恐れるあまり、時に過剰な萎縮行動を取ってしまいます

しかしその一方で、不安を感じるからこそ備えを厚くする行動(副業やリスキリングなど)にもつながります。大事なのは、損失回避の心理に振り回されすぎず、不安を建設的な行動に転換することです。幸い、過去の不況を乗り越えてきた私たちには教訓があります。雇用の安定策やスキル習得の機会は以前より充実しています。不況の兆しに備えて貯蓄をしつつ、新たな収入源や能力開発に目を向ける──それこそが「将来不安を力に変える」賢明なアプローチではないでしょうか。今回の株価急落も、長い目で見れば私たち一人ひとりが働き方を見直し、より強靭なキャリアを築くためのきっかけになるかもしれません。今後の動向を注視しつつ、自身のキャリア戦略を改めて考えてみましょう。

コメント