新卒で入社した会社から希望とは異なる部署に配属されてしまうことは、近年「配属ガチャ」と呼ばれています。入社前には自分の希望職種で働けると期待していたのに、実際には別の部署に回されてしまう――この状況に直面した新入社員は大きな不安や戸惑いを感じます。事実、「入社時まで配属先が分からない状況」に不安を訴える新入社員が急増しており、これが入社直後のリアリティショック(現実と理想とのギャップによる衝撃)につながっています。

この「配属ガチャ」で希望通りの配属にならなかった新卒社員は、自身の状況を「ハズレを引いた」と自虐的に表現しがちです。そうした社員は「早期離職」――つまり入社して間もなく会社を辞めてしまうリスクが高いとされています。

企業目線では適材適所の配属であっても、本人にとって「理想と違う」だけでモチベーション低下や退職意向が高まってしまうのです。

希望外の配属が若手にもたらす影響:モチベーション低下と離職リスク

期待していた仕事と実際の仕事が食い違うとき、新入社員は強い失望感を味わいます。企業の調査でも、新入社員の約4人に1人が「配属先が希望と異なる場合、入社辞退や早期退職を検討する」と回答しています。

特に勤務地が遠隔地になるなど希望条件と合わない場合に不満が高まる傾向があります。こうしたギャップによって生じる心理的なショックは、「こんな仕事をするためにこの会社に入ったのではない」「今の仕事が自分の将来のキャリアにどう役立つかわからない」といったネガティブな感情を引き起こし、仕事への期待感や成長実感を大きく低下させてしまいます。

その結果、新卒社員のモチベーション維持が難しくなり、「配属ガチャに失敗した」と感じたままでは職場適応に苦戦し早期離職に至るケースも少なくありません。

実際、希望配属を外れたと感じた新卒社員は早期離職の予備軍とも言われ、企業にとっても大きな損失です。新人が数ヶ月で辞めてしまえば、採用や研修に投じたコスト(1人あたり数百万円とも試算)も無駄になり、周囲の社員の士気にも影響が及びます。

しかし一方で、「希望外の部署でも踏みとどまり成長している」若手社員も存在します。その違いは何でしょうか?鍵は、配属先に対する捉え方と働き方にあります。次章から、その具体的な方法と理論的な裏付けを見ていきましょう。

希望外配属でも成長できる理由:成功事例と理論的支え

希望と異なる部署に配属されたからといって、すぐにキャリアが行き止まるわけではありません。むしろ逆境をバネに成長を遂げたケースも数多く報告されています。例えば、有名な例として東京ディズニーリゾートの清掃スタッフがあります。当初「掃除の仕事」に過ぎなかった職務を、自らゲストと触れ合いパフォーマンスをする場へと創意工夫し、仕事にやりがいと誇りを見出したというものです。これはまさに「ジョブ・クラフティング」(後述)の実践例であり、自分から仕事の意味を作り変えることで成長につなげたケースだと言えます。

また、近年注目される「プロティアン・キャリア」(変幻自在のキャリア)や「キャリア自律」の考え方も、環境に適応しながら自らの成長を主体的に切り拓くことを促しています。

たとえ配属が思い通りでなくても、自分の価値観や目標に沿ってキャリア資源を蓄積し続ければ、いずれ道は開けるという発想です。実際、心理学の研究でも上司との良好な関係や職場での学びを通じて社員が主体的にキャリア開発に取り組めば、長期的に見てキャリア成功(昇進だけでなくやりがいや成長実感などの「心理的成功」)を得やすいことが示唆されています。

重要なのは、「今この場で何を得られるか」という視点です。希望外の仕事にも必ず何かしら学べるスキルや知識、得られる人脈があります。それらを将来の自分の糧(後述するキャリア資本)として捉えることで、目の前の業務を成長の機会に変えることができます。では具体的に「成長」とは何を指し、何を目標にすれば良いのでしょうか。

「配属先での成長」とは何を指すのか:スキル・レジリエンス・キャリア資本

不本意な配属先であっても、そこで得られる成長の成果はいくつか考えられます。

まず一つは「スキルの習得」です。その部署特有の専門知識や業務スキルはもちろん、汎用的なビジネススキル(コミュニケーション力、プロジェクト管理能力など)も磨かれるでしょう。たとえ希望と違う職種でも、得たスキルは将来別の仕事でも活かせる「ポータブル・スキル」となり得ます。実際、仕事を通じた経験学習がキャリア形成の70%を占めるという研究もあり与えられた仕事での経験は最大の成長源なのです。

第二に「レジリエンス(心理的回復力)の形成」が挙げられます。思い通りにならない環境で奮闘する経験は、逆境に負けない粘り強さやストレス耐性を鍛えます。若いうちに悔しい思いをしたり失敗を経験したりすることは、今後のキャリアで困難に直面した際の対処能力(コーピング力)を高めます。「あのとき乗り越えたんだから大丈夫」と思えるエピソードが増えること自体が、大きな成長の糧です。

第三に「キャリア資本」の蓄積があります。キャリア資本とは、自身のキャリアを発展させるための知識・スキル・経験・人脈・ネットワークなどの総称で、例えば専門知識や資格などの「ビジネス資本」、社内外の人間関係といった「社会関係資本」、そして実績や報酬などの「経済資本」に分類されます

希望外の配属先であっても、そこで働くことで新たな人脈ができたり業界知識が深まったりすれば、それは将来の自分の財産(資本)になります。視点を変えれば、「今は将来のためのキャリア資本を貯蓄している期間」とも捉えられるのです。

以上のように、たとえ望まぬ配属先でも得られる成長要素は多彩です。では具体的に、新卒社員が転職せずにその環境で成長を実現するには、どのような戦略を取ればよいのでしょうか?次に、現実的かつ効果的な働き方の工夫を紹介します。

転職せずに成長を遂げるための戦略:5つのアプローチ

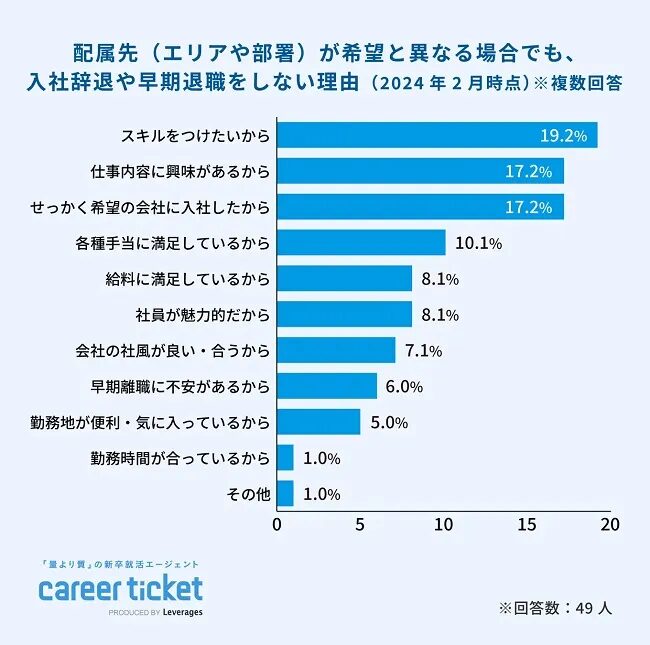

希望外配属でも「早期退職を検討しない理由」として、「スキルをつけたいから」(19.2%)や「仕事内容に興味があるから」(17.2%)が上位に挙げられています。

逆に言えば、スキル習得意欲や仕事への興味を持てれば離職を踏みとどまれるということです。では、そのような前向きな状態を作るにはどうすればいいでしょうか?以下に5つの具体策を示します。

仕事を再設計する(ジョブ・クラフティング)

与えられた職務をただ受け身でこなすのではなく、自分なりに工夫してやりがいのある仕事に作り変えるアプローチです。ジョブ・クラフティングとは「自分に与えられた仕事を主体的に捉え直し、仕事の内容や人間関係に変化を加えて、意味のあるものに再創造する」取り組みを指します。具体的には、担当業務の範囲を広げたり新しい提案をしてみたり、周囲との関わり方を積極的に変えてみたりといった行動です。研究によれば、ジョブ・クラフティングを行うことで仕事に対する主体性が高まり、やらされ感やミスマッチ感が減少してワーク・エンゲージメント(仕事への熱意)が向上し、結果的に成長感や仕事の満足度も高まることが確認されています。実際、ある実験ではジョブ・クラフティング介入後に従業員のストレスが有意に低下し、前向きな姿勢が増したとの報告もあります。まずは「この仕事にどんな価値を見出せるか?」と問い、自ら役割を再定義する意識を持ってみましょう。

メンターを見つける(相談相手・ロールモデルの活用)

社内外問わず信頼できる先輩や上司をメンター(助言者)として仰ぐことは、キャリア初期において非常に有益です。メンターは単に業務指導をしてくれるだけでなく、精神面でもサポートしてくれる存在です。例えば「自分も若い頃は配属先が希望と違って悩んだ」という経験を持つ先輩がいれば、その人の助言は心強いでしょう。厚生労働省のガイドでも、メンター制度はキャリア形成上の課題解決を援助し個人の成長を支える有効な仕組みだとされています。身近に相談できる人がいるだけで、モヤモヤを溜め込まずに済み、建設的なアドバイスを得られます。もし正式なメンター制度が会社になくても、自分から「この人」という先輩に声をかけ、月に一度ランチに行って相談するなど非公式なメンタリング関係を築いてみましょう。誰かに見守られサポートされていると感じられるだけで、困難への対処力と成長意欲は格段に高まります。

上司との良好な関係を築く

現在の上司は、あなたの配属先での業務をアサインしたり評価したりする重要な存在です。上司との信頼関係が深まれば、仕事上の裁量や学びの機会も増え、キャリア発展にプラスに働きます。研究でも、上司との良好な関係(高い信頼やサポート)が新人の職場適応やキャリア発達を促進することが示されています。まずは指示された仕事を誠実に遂行し成果を出すことで信頼を勝ち取りましょう。同時に、折に触れて自分のキャリア目標や興味を上司に伝えることも大切です。「将来的にはマーケティングにも挑戦したいと考えています」などと共有しておけば、上司もあなたに関連するプロジェクトを任せてくれたり、社内異動のタイミングで考慮してくれる可能性があります。また上司は経験豊富なアドバイザーでもあります。業務上困ったことや悩みがあれば素直に相談し、フィードバックを求める姿勢を見せましょう。上司は部下の成長を支援する責任も担っているため、前向きに頼られれば力になってくれるはずです。上司との信頼構築はあなたの働きやすさと成長速度を飛躍的に高めてくれるでしょう。

主体的な学習でスキルアップする

たとえ今の仕事が希望と違っても、将来につながるスキルを自分で身につけることは可能です。業務時間内では習得できない専門知識や資格の勉強を、業務後や週末に進めるのも一つの戦略です。自己学習やリスキリング(学び直し)によってスキルを磨けば、現在の職場でも一目置かれる存在になれますし、社内公募や将来転職する際の武器にもなります。実際、「希望と違う配属でも辞めない理由」のトップが「スキルをつけたいから」というデータが示す通り、スキル習得の意欲そのものがキャリア継続のエネルギーになります。目の前の仕事に関連する知識を深めるのはもちろん、将来目指したい分野の勉強を先取りして始めてみるのも良いでしょう。最近ではオンライン講座や社内研修制度も充実しています。学び続ける姿勢は上司や同僚にもポジティブに映り、評価や応援につながることもあります。自分の成長は自分でデザインするつもりで、主体的に学びの機会を作り出していきましょう。

社内異動や社内公募制度を活用する

最後に、どうしても今の部署でやりたいことができない場合、社内で部署異動のチャンスを探ることも検討しましょう。ただし、新卒直後からすぐに異動願いを出すのは現実的ではありません。多くの企業では入社後およそ3年間は配属先で経験を積ませ、その後定期異動を行うケースが一般的です(会社によりますが)。したがって、まずは与えられた職場で実績を残し、社内評価を高めることが先決です。その上で、人事面談や自己申告制度があれば将来的な希望部署を伝えておくと良いでしょう。中には社内公募制度(社内の空きポストに社員自ら応募できる制度)を設けている企業もあります。その際に選ばれるためにも、現在の部署での評価やスキル習得状況が重要な選考材料となります。実際、社内異動の対象になるのは一定の実績を上げた優秀な社員であることが多いのも事実です。ですから、「いつか異動できる日が来る」と視野に入れつつ、それまでの期間は上記1~4の戦略を駆使して自分を磨きましょう。時が来たら機会を逃さず掴み、希望の部署への道を開いてください。それまでに培ったスキルや人脈、レジリエンスはきっと新天地でもあなたを支えてくれるはずです。

まとめ:キャリアの主導権は自分にある

希望と違う配属先でスタートを切った新卒のみなさんに伝えたいのは、「キャリアの主導権はあなた自身が握っている」ということです。確かに初めの配属は運や会社の都合に左右される面があります。しかし、その後のキャリアをどう切り拓くかは自分次第です。配属ガチャで一時的に外れを引いたとしても、そこで培った経験や成長は決して無駄にはなりません。それらはあなたのキャリア資本となり、次のチャンスで大きな武器になります。

大切なのは「今ここで咲く」意識を持つことです。どんな環境でも自分なりの目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねましょう。それが自信となり、やがて社内外で評価される実績へとつながります。そして、周囲のサポートを上手に借りながら(メンターや上司との関係構築)、主体的に学び続ける姿勢を忘れないでください。そうすれば、たとえ現在の仕事が理想と違っても、「この会社に入って成長できた」と胸を張って言える日が必ず来るはずです。

配属ガチャを乗り越えて成長した先輩たちも、最初から恵まれた環境だったわけではありません。違いを生むのは、環境に流されず自分の成長機会に変えられるかどうかです。ぜひ今の職場でしか得られないものを貪欲に吸収し、転職に頼らないキャリア構築を実現してください。「石の上にも三年」という古い言葉もありますが、三年後の自分が大きく成長しているよう、今日から主体的な一歩を踏み出していきましょう。それこそが、配属ガチャの「ハズレ」を「当たり」に変える最善策なのです。

コメント