多くの人が抱える「学歴コンプレックス」ですが、なぜ生まれ、どのような瞬間に強く感じるのでしょうか。本記事では、学術的な視点から具体的な事例を挙げつつ、その背景を研究文献を交えて詳しく解説し、さらに学歴コンプレックスを乗り越えるための学びや具体的なアクションを提供します。ぜひ頭の整理も兼ねてご覧ください。

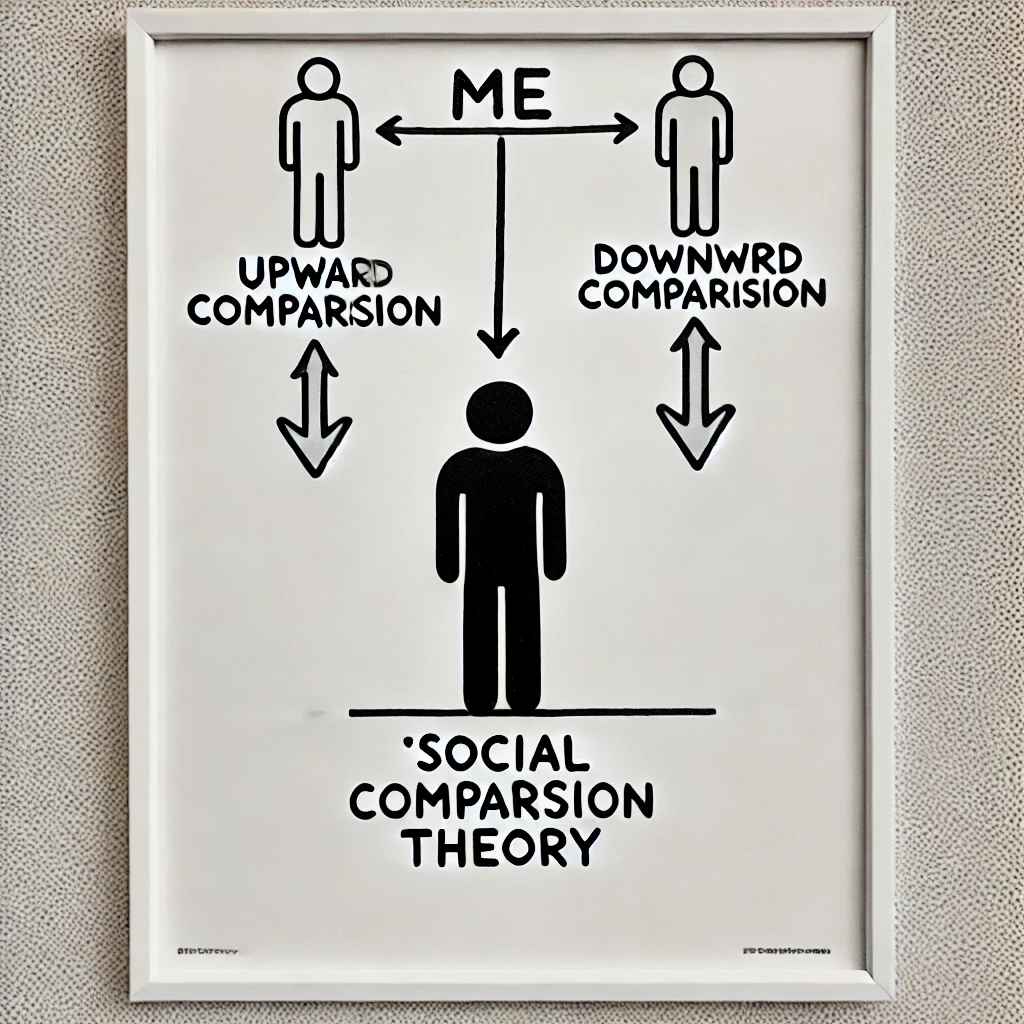

社会的比較理論(Social Comparison Theory)とは?

この手の話に必ず必要な理論があります。それが社会的比較理論です。社会心理学者Leon Festinger(1954年)によって提唱された理論で、人は自分の能力や意見を評価する際、無意識のうちに他人と比較してしまうという心理的傾向を示しています。特に、明確な評価基準が存在するときほど、人は他者との比較を通じて自分自身の社会的地位や能力の位置付けを確認しようとします。この理論は、学歴という明確な評価指標が存在する場合に、人が学歴コンプレックスを抱く心理的背景をよく説明しています。

学歴コンプレックスが生まれる5つの瞬間と心理的背景の解説

① 就職活動で学歴フィルターを実感したとき「社会的排除感」

就職活動で企業が設ける「学歴フィルター」に直面すると、社会的に排除された感覚を覚えます。人間は社会的存在であり、社会から受け入れられることを求めるため、自尊心が傷つき、深いコンプレックスが形成されます。

社会的排除感を軽減するために、個人の能力や経験に自信を持ち、学歴以外の自己評価軸を築くことが重要です。

② 同級生が自分より高い偏差値の大学に合格したとき「相対的剥奪感」

身近な他者が自分より成功していると感じるとき、相対的剥奪感(自分が本来得られるはずのものを奪われた感覚)が生まれます。この感覚が強まると劣等感が増幅し、自分の能力に疑問を抱きがちになります。

他者の成功を自身の失敗と直接結び付けない思考のトレーニングを行い、前向きな自己評価を育てる必要があります。

③ 自分の大学名を伝えた際に反応が薄いとき「自己呈示の失敗」

人は他人からの肯定的な評価を求め、良い印象を与えようとします。大学名への反応が薄いと、「自分が社会的に望ましくない」という感覚(自己呈示の失敗)に陥りやすく、自己価値を低く評価してしまいます。

自己呈示力を向上させ、自分自身の強みや魅力を多面的に表現するスキルを磨くことが大切です。

④ 合コンや婚活市場で学歴が重視されるとき「社会的承認欲求」

異性に対して社会的承認を得たい欲求が高まる場面で、学歴という外面的要素が重視されると、自分が社会的承認を得られないことに対する恐れや劣等感が強くなります。

自己肯定感を学歴以外の内面的な価値観や人格的魅力に基づいて育てることで、社会的承認欲求の過度な影響を抑えられます。

⑤ 家族や親戚に学歴を否定的に評価されたとき「内在化された否定的評価」

家族など重要な他者からの否定的評価は自己イメージに深刻な影響を与え、自尊心の低下を招きます。この否定的評価を内在化(自分自身の価値観として取り込むこと)すると、長期的な心理的ダメージとなります。

否定的評価を客観的に捉える訓練を行い、自己認識と他者の評価を明確に分けて考えることが克服につながります。

学歴コンプレックスを克服するための具体的なアクションプラン

- 資格取得や専門知識の獲得を通じて、自己の能力を客観的に証明する。

- 他者との比較を意識的に避け、自分の成長や目標達成に集中する。

- 自己肯定感を高めるための心理学的アプローチ(セルフコンパッション、認知行動療法など)を学び実践する。

- コミュニケーション能力、リーダーシップスキルなどの非認知能力を伸ばし、社会的に評価される力を身につける。

まとめ

社会的比較理論と各瞬間の心理的背景を理解することで、自分がどのように学歴コンプレックスを抱いてしまうのかを客観視できます。多様な視点から自己を評価し、自分自身の可能性を広げていきましょう。

コメント